我國土壤地下水修復還處于起步階段,對于與起步階段對應的技術需求與管理支撐尚缺乏針對性研究,在一定程度上是科研和需求不匹配造成的。

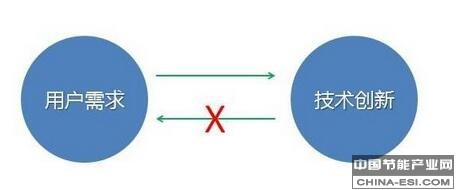

我國土壤地下水修復技術研發目前最大的問題是什么?來自產學研領域的專家們意見比較統一:最大問題是科研與工程應用相脫節,一些研發出來的技術不能用于解決實際問題。

部分科研工作者的研究定位偏重基礎研究或重復性工作,沒有針對實際需求做研究。我國70%左右的土壤修復項目采用了穩定固化、填埋或水泥窯焚燒等技術。在業主和修復治理企業眼里,這3種技術都相對簡單,在固廢領域已很成熟且廣泛采用。

在修復技術的裝備化、標準化方面,我國與世界先進水平還有不小差距。由于研發出的技術在大型修復工程的落地還不夠,也就談不上對修復中技術應用情況深入地建立后評估體系。

未來污染場地的修復必須土水一體化統籌考慮;象征性的科技條款規定實際很難推動技術進步。污染地塊地下水修復的重要性并不亞于土壤修復,除了關系土壤和地下水一體化修復技術發展外,更重要的是還涉及到飲用水安全,而目前我國水資源是嚴重短缺的。

未來哪些技術是重點?

攻克以土壤地下水可持續利用為目的綠色修復技術,研發高效低成本的農田土壤修復技術及其規模化應用配套技術應成為重中之重。

當前,我國土壤修復技術還缺乏有效的市場需求,但是農田耕地土壤污染卻是不容忽視的。不久前,環境保護部部長陳吉寧強調土壤污染治理中的“風險管控”和改變土地使用性質,反映出我國在農田耕地修復技術可行性問題。同時,大規模物理化學修復耕地還存在經濟性問題。對此,羅啟仕建議,鑒于農田土壤污染危及食品安全、涉及民生重大問題,研發高效低成本的農田土壤修復技術及其規模化應用配套技術應成為重中之重。

隨著污染場地修復工程項目的增多、鄰避效應的日漸凸顯,未來污染場地修復將很難找到離場處理的場所,應該會更多采用原位修復或者原地異位修復技術,這就對修復實施過程中的二次污染防治提出了更高要求。

|