中國節能產業網 中國“十二五”期間積極開發水電被寫進規劃綱要,正在舉行的第十一屆全國人民代表大會第四次會議審議議程的《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》(草案)明確提出,“十二五”期間,要在做好生態保護和移民安置的前提下積極發展水電,重點推進西南地區大型水電站建設。

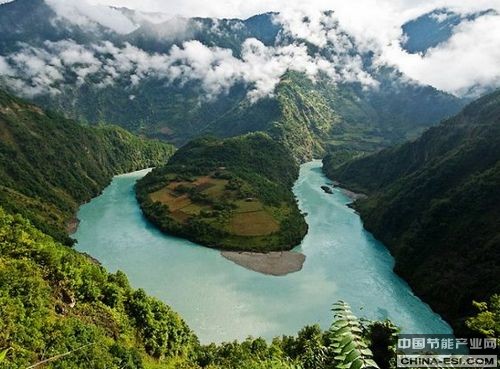

節能減排與環境保護似乎難以兩全,怒江的水電開發成為爭議的焦點。怒江是我國主要的國際河流之一,在我國境內2020公里,出境后怒江被命名為薩爾溫江,匯入印度洋。怒江中下游地區水能資源豐富,待開發量在國內眾多江河中排名第二。

怒江的水電開發最早在2003年就被提出,一直廣受質疑,2004年,國家發改委曾向國務院報送了《怒江中下游水電規劃報告》,設想在怒江干流將建13級水電大壩,全梯級總裝機容量2132萬千瓦,年發電量1029.6億千瓦時。當時,國務院領導在環保組織和媒體的影響下的批示是:“對這類引起社會高度關注,且有環保方面不同意見的大型水電工程,應慎重研究、科學決策”,怒江水電開發由此擱置。環保組織和許多地質專家仍呼吁,寄望通過最好的努力,保住這條江的順暢奔流。但水電開發部門一直在推進包括怒江在內的“三江”水電開發。

今年1月底,國家發改委能源局新能源與可再生能源司副司長史立山表示,關于怒江開發建設的前期論證,特別是設計、研究一直在做,到底怎么推進目前雖無準確、成型的說法,但一定會開發怒江。他表態說:“我個人認為怒江一定會開發,因為怒江的上游、下游都已經在建設,過去有人提出,要留一條生態江,我認為其理論、實踐都不那么現實,所以我們希望能在深入論證的基礎上,在廣泛征求各方意見的基礎上,能盡快啟動怒江的有關電站建設。”

發改委官員的高調表態,使環保組織、地質專家感覺事態嚴重,今年2月,四名地質學家聯名上書國務院反對開發怒江,主要觀點認為怒江在地震、地質上有特殊的高風險,不應建設大型水電站,水電梯級開發可能加大地質災害風險,近幾十年內,怒江發生罕見的地質災害、地震的概率仍將相當高。牽頭的中國地震局地質研究所研究員徐道一與核工業北京地質研究院研究員孫文鵬外,還有中國科學院地質與地球物理研究所研究員朱銘和中國地質大學教授李東旭。

中國水力發電工程學會張博庭在接受采訪時表示,完全沒有排除未來50年內,怒江云南河段或附近地區是否可以排除發生大地震可能性的必要,幾乎任何大江大河都存在大地震的風險。實踐已經證明,我們水電建設的抗震設計和建設水平已經完全可以抵御大地震。如果不開發怒江水電,特大泥石流災害永遠不可能避免,而開發怒江水電一段時間之后,地質災害的危險應該會有所下降。其網站文章宣稱,我國水電開發程度,遠遠落后于我國的經濟發展水平,以至于我們排放了與我們的發展水平不相適應的二氧化碳。讓中國的發展遭遇到了發展中國家和發達國家的雙重壓力,水電開發不是該降溫了,而是該提速。

3月4日,環保部原副部長、全國人大常委會委員、全國人大環資委副主任委員汪紀戎在接受專訪時這樣指出:“對于怒江的水電開發建設,絕對不能操之過急”。昨日下午,汪紀戎告訴記者,針對怒江的水電開發建設,自己在擬寫一份建議案,現在還在完善階段。她說,在怒江開發問題上,現在“仁者見仁,智者見智”。

|