清潔、高效、可持續,擁有上述特征的氫能被視作未來脫碳世界的重要能源載體。純氫在自然中并不獨立存在,為了區分不同生產來源的清潔程度,人們按照碳強度由高到底標注出灰氫、藍氫和綠氫。主流觀點是,在終極目標綠氫(太陽能、風能制取的氫能)實現之前,利用化石能源制造但配以碳捕獲技術的“藍氫”是產業發展必經的過渡階段。

不過,8月12日,康奈爾大學和斯坦福大學的研究人員在《能源科學與工程》發表的一項新研究顯示,頗受追捧的藍氫并沒有想象中清潔:藍氫全生命周期溫室氣體排放強度比燃燒天然氣取暖還要高20%。該論文是首篇經設有同行評議的期刊發布、關于藍氫溫室氣體排放的研究。

作者們在論文中稱,目前大多數氫氣都是通過蒸汽甲烷重整(SMR)產生(也即灰氫),這種制氫方式碳排放高。越來越多人建議利用碳捕獲和封存技術(CCS)減少灰氫的碳排放,藍氫也因此在宣傳中被打上了“低排放”的標簽,被看作未來可以替代化石燃料的重要清潔能源。

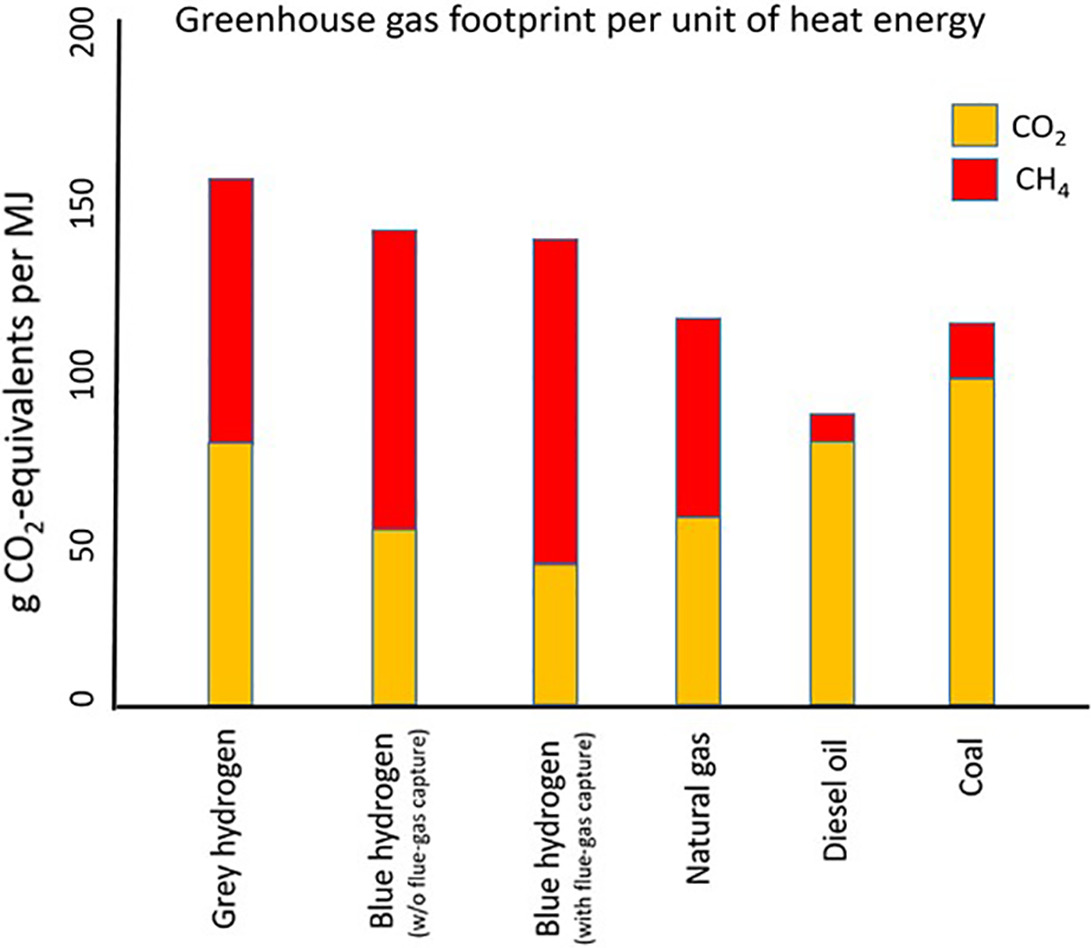

研究發現,藍氫的主要溫室氣體包括二氧化碳和未燃燒的甲烷。即使假設捕獲的二氧化碳可以永久儲存,因存在大量逃逸性甲烷釋放,藍氫制取的溫室氣體排放量仍然很高。

該研究稱,假設天然氣甲烷逃逸率為3.5%,可在大氣中留存約20年,則藍氫的總二氧化碳排放當量比灰氫少9%-12%。但由于碳捕獲和封存需要使用天然氣作為動力能源,藍氫的逃逸性甲烷排放量高于灰氫;且藍氫全生命周期溫室氣體排放比燃燒天然氣或煤炭取暖的排放還高約20%。即使將天然氣甲烷逃逸率降低到1.54%,藍氫的溫室氣體排放仍高于單純燃燒天然氣,僅比灰氫少18%-25%。

從左至右分別為:灰氫、藍氫(捕獲SMR產生的二氧化碳但不捕獲燃燒天然氣運行SMR設備時產生廢氣中的二氧化碳)、藍氫(同時捕獲SMR過程和廢氣中的二氧化碳)、燃燒供熱的天然氣、燃燒供熱的柴油和燃燒供熱的煤

據彭博新能源(BloombergNEF)估計,到2030年,全球各地綠氫制取成本可能都將低于藍氫。而藍氫所依賴的CCS技術,多年來推廣困難、成本居高不下。

國際能源署數據顯示,相關投資僅占全球清潔技術投資的不到0.5%,全球目前有21個CCUS(碳捕捉、利用和封存)項目,每年二氧化碳捕獲能力為4000萬噸。

前述研究的共同作者、康奈爾大學生態學和環境生物學教授羅伯特·豪斯(Robert W. Howarth)稱,世界各地的政治家都把賭注押在藍氫上,將其視為能源轉型的解決方案。“我們的研究是首個在有同行評議的期刊發表的、闡述藍氫生命周期排放強度的研究,也是在向政府發出警示,應將公共資金投入到風能和太陽能驅動的綠氫,這是唯一清潔的氫能,也是通向凈零排放的重要路徑。"

目前全球有超過40個國家頒布了氫能發展戰略,其中許多都在提倡“清潔氫氣”。近期,美國將 "清潔氫氣 "定義為以任何方式制取、生產1公斤氫排放2公斤或更少二氧化碳當量的氫,也就包括了藍氫。日本計劃把2020年東京奧運會打造成 "氫能奧運會",承諾了包括奧運村動力、100輛氫動力燃料電池巴士、500輛氫能汽車、奧運圣火臺及火炬燃料等應用場景,但最終僅兌現了一小部分。英國預計將在幾周后推出一項氫能戰略,其中可能包括對藍氫的支持。

更早之前,德國在其去年6月通過的《國家氫能戰略》中稱,“綠氫”將是未來投資的優先領域,但利用化石燃料制造但結合碳捕捉技術的“藍氫”將在轉型期內被允許。同年7月,歐盟的氫能戰略在中短期內為“藍氫”保留了發展空間,因此引發了一定的爭議。

|