IntelStor的最新研究顯示,2010-2020年間,全球陸上風電運營和維護成本增加了20.9%,原因是較老資產的維修成本高于預期,如今的服務范圍則更廣泛。隨著制造商試圖通過價格更高的操作和維修協議來彌補風機銷售利潤率的下降,這種趨勢將繼續下去。

首席執行官Philip Totaro表示,另一方面,資產所有者也未能充分利用預測分析的潛力來削減設備和人員支出。

成本上升

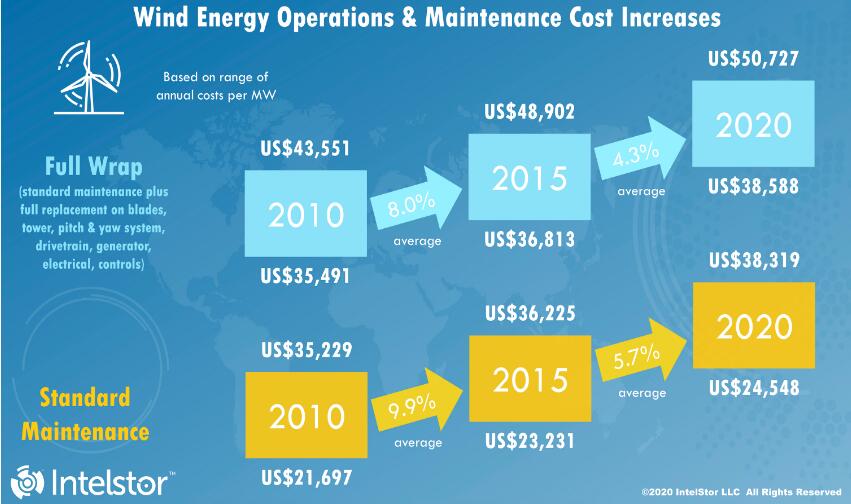

據該咨詢公司計算,自2010年以來,標準維護合同的全球產能加權平均成本增加了19%。

2010年上網的陸上風電項目發電成本為每兆瓦28,746.21美元,但今年上網項目的發電成本已升至每兆瓦34213.38美元。

在本報告所述期間,操作及維修保養協議的標準范圍已擴大,服務承辦商越來越有可能在發生災難性故障時,提供齒輪箱、發電機、電力系統和葉片等部件的全面更換。

這些所謂的“全包”維護合同的加權平均成本在過去10年里上升了13.8%,從2010年投入使用的陸上項目的39,049.14美元/兆瓦,到2020年新增項目的44,455.09美元/兆瓦。

這種更全面、更昂貴的合同正變得越來越普遍,這意味著全球平均總成本的增長速度比單獨的“標準維護”或“全包”合同更快。

IntelStor認為,在未來五年內,隨著制造商們就更昂貴的協議進行談判,全包合同的成本可能會增加3-5%。

商務談判

制造商正試圖通過在長期服務合同上爭取更優惠的價格,來彌補風機價格下降所造成的利潤率下降。

IntelStor表示,對于制造商來說,要想在項目的全生命周期中獲得凈正回報,他們的風電機組要達到98-99%的可利用率,只需要“最小程度的大修”。

Totaro說這個策略是“有風險的”,但是“不是不可能實現的”。

他指出,主要的原始設備制造商維斯塔斯(Vestas)、通用電氣(GE)和西門子(SiemensGamesa)都達到了這些水平,“這得益于它們在全球的巨大影響力”。

預測分析

Totaro建議,運營商可以通過使用預測分析來更好地預測部件故障來節省成本,這樣他們就可以計劃一次定期的維護停機,而不是處理一個意外故障的風機停機事件。

他補充稱,在風力條件允許的情況下,它們還可以通過選擇性地提高功率,或通過調整俯仰和偏航誤差,提高年度發電量,從而增加收入。

然而,Totaro說,項目所有者仍然過多地依賴更傳統的手工操作方法,這意味著他們花錢使用分析工具,但沒有充分利用它們。

他表示:“資產所有者或運營商正在使用這種數字服務,但他們仍在派出現場服務人員,根據制造商的規格說明書進行檢查或修理風機,而不是相信分析人員,讓他們告訴自己何時需要更換潤滑油。”

此外,他們仍然根據經驗維持大量的備件庫存,而不是相信分析人員告訴他們某個部件可能在三到六個月后失效,然后訂購替換。

他補充道:“只有在你相信預測結果的情況下,它才會起作用,而這種信任需要時間來建立。”

數據授權

IntelStor建議,擁有資產可靠性和性能數據的風場所有者、風機制造商或保險公司也可以通過將這些信息授權給數字服務公司來產生收入。

然后,數字服務公司可以分析風機的運行歷史,并開發組件故障和故障的預測模型,從而采取更積極的行動。

IntelStor補充說,這些數據也可以用來識別經常有不正確的俯仰和偏航設置的風機模型。

綜上所述,授權使用這些數據的收入可能有助于部分抵消不斷增長的維護成本。

|