從“棄電量”“棄電率”到“利用率”,再到“合理利用率”,評估新能源消納的指標正悄然發生變化。

(來源:電網頭條 作者:韓煦)

3月30日,國新辦中國可再生能源發展有關情況發布會上,國家能源局電力司司長黃學農在回應如何保障新能源消納問題時,提到“要科學制定新能源合理利用率目標”這一舉措。

這是官方首次明確提“合理利用率”這一說法。

實際上,官方對新能源利用率的相關探索早有跡象。

2010年以來,我國新能源裝機容量大幅度增長,相應的輸電通道等保障機制卻沒及時跟上,到2017年前后,棄風棄光已嚴重制約電力行業健康可持續發展。

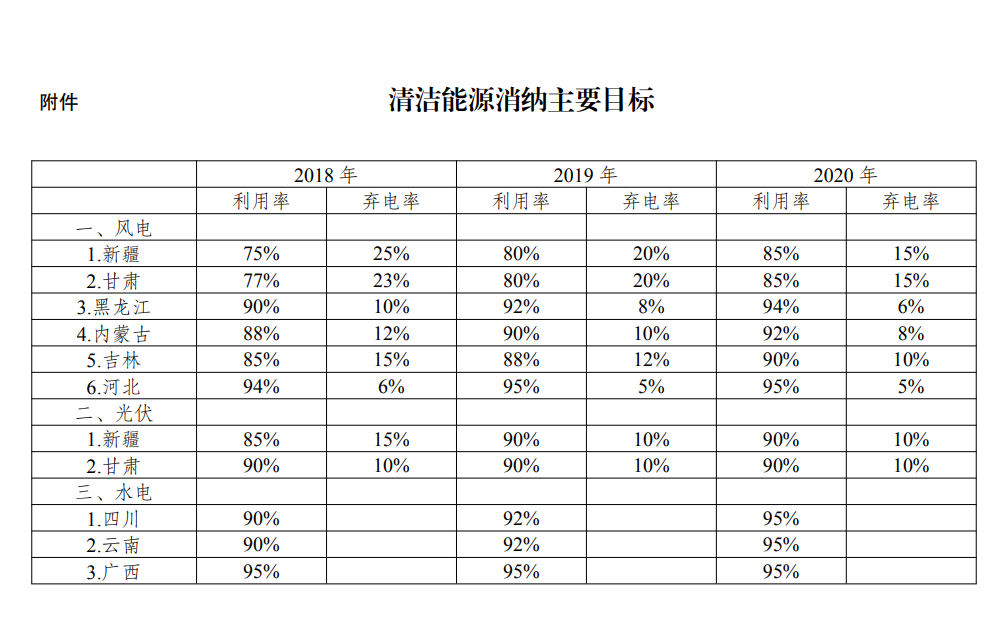

在此背景下,國家發展改革委、國家能源局聯合印發《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》,定下了2020年平均風電、光伏發電、水能利用率95%的目標。

該行動計劃也針對清潔能源消納問題集中在少數重點省份的特點,將目標分解,提出了分省份的年度消納目標。如西北風光大省新疆、甘肅的利用率目標相對較低,東部河北省則較高。這在某種程度上可視作有意識地開展合理利用率的探索。

在該行動計劃發布之后,國家能源局電力司有關負責人曾對棄電量改為利用率的“改名”問題做過公開解釋:“‘棄電量’‘棄電率’的說法只關注清潔能源電力的未利用部分,忽視了整個能源和電力系統為消納清潔能源付出的努力和成本,易引起社會各界的誤解。”

這位負責人進一步補充說明:

“從整個能源系統經濟性和全社會用電成本的角度,結合電力系統自身的特性,清潔能源消納存在一個經濟合理的利用率范圍,片面追求百分之百消納,將極大提高系統的備用成本,限制電力系統可承載的新能源規模,反而制約了新能源發展,因此并不是百分之百完全消納最好。”

的確,從棄電量到利用率,這一統計指標的改變,絕非“1以內的”小學數學減法題,而是基于我國新能源發展帶來的改變。

以一個10年期為例,從2010年到2020年,我國的新能源裝機容量從2984萬千瓦迅猛上升至53496萬千瓦,在電源結構上,風光為主的新能源占比也由3.1%躍升至24.3%。

盡管我國在清潔能源消納方面做了很多工作,但2017年棄水棄風棄光的總量仍超過1000億千瓦時。

只談棄用的絕對值,不談實際的利用水平,確有混淆視聽、聳人聽聞之嫌。

隨著我國碳達峰、碳中和目標的提出,未來10年間,我國風能、太陽能發電裝機容量將大幅度提升,是當前裝機總量的2倍多。

這種巨大的不確定性,讓今年的新能源消納指標的制定顯得尤為艱難,不能夠再套用之前的經驗。

據了解,到目前為止,國家層面的2021年新能源利用率目標尚未制定。

這次,國家能源局“合理利用率”的提法相較之前更進一步,體現了新能源高質量發展的需求。

國網甘肅電力調控中心相關人員告訴記者,當前甘肅省尚未有明確的2021年新能源利用率指標,但預計新增風電裝機109.95萬千瓦、光伏78.25萬千瓦。

國網河北電力調控中心相關人員介紹,他們目前測算的2021年河北南網新能源棄限電量將達到6億千瓦時,利用率預計調至97%左右。

難定的指標背后,暴露的是新能源利用率的“合理性”內涵仍待厘清。

合理利用率到底合理在哪兒?黃學農在3月30日的發布會上對此有相關解釋:

“各個地方風光資源不一樣、負荷情況不一樣、系統電網結構不一樣,要因地制宜,制定各地區的目標。

”不僅如此,合理利用率也明確將“動態調整”。

在這個意義上,合理主要體現在兩個方面:

一是因地制宜,二是系統最優解。

目前,放眼全世界,仍未有精準的“最合理”的新能源利用率水平及定義,但大致可以理解為整個能源系統經濟性和全社會用電成本最低。

強調成本,源于一些對新能源“平價”的認知誤區。

如今,仍有不少人認為新能源發電的邊際成本低,提高新能源利用率等同于降低用電成本。

數據顯示,從2010到2019年的10年里,中國光伏發電、風電的度電成本分別下降了80%和40%左右。

但平價上網并不等于平價利用,新能源“靠天吃飯”,對于電力系統并不友好。

而保持電力系統電力電量平衡、安全穩定運行所要付出的成本就是系統成本,比如電源靈活性改造的成本,儲能、煤電、燃氣電站、抽水蓄能等靈活電源提供調頻、調峰等服務的成本。

這些都不是“免費的午餐”。

相關研究顯示,在一個電力系統中,當新能源滲透率在10%以下,電力系統本身尚留有裕度來調節新能源帶來的波動;

當新能源滲透率達到20%以上,系統成本將大幅提升占到新能源本體成本的三分之一以上。

《能源發展回顧與展望(2020)》報告顯示,未來五年,我國的新能源發電量占比將要超過10%,合理利用率的研究與應用顯得尤為迫切。

好在,新能源的合理利用率越來越受到中國業界的關注。

國網能源院新能源所所長李瓊慧曾公開表示,新能源消納問題如今逐漸演變成一個經濟性決策問題,系統成本(System LCOE)越來越受到關注。

《電網技術》期刊上一篇由國家電網公司調控中心、中國電科院相關專家撰寫的學術論文將火電靈活性改造、棄風棄光等成本都納入環境成本,并基于環境成本計算新能源合理利用率。

文章認為,考慮環境成本后的合理利用率并非越高越好,而是應該綜合考慮新能源發電出力特性和電力系統運行靈活性成本,并與各地區新能源裝機規模、負荷水平等因素息息相關。

電規總院高雷等人以新疆2020年的新能源消納為例,從全社會購電成本的角度計算新能源合理利用率,并認為適度的棄風棄光有利于降低系統消納新能源的成本,實現全社會成本最小化。

國網能源研究院戰略規劃所彌轍等人撰寫的學術論文也從系統調峰能力、新能源裝機規模模擬算例驗證了“合理利用率”的影響因素及相應的新能源發展思路,并進一步建議通過經濟手段來引導新能源企業向有利于降低全社會用能成本的區域投資。

國家發改委能源研究所陶冶接受媒體采訪時也提及,解決新能源的消納問題,特別要關注如何將新能源消納成本有效傳導出去,建立合理的棄風棄光率評估方法,“這是‘十四五’新能源發展亟需解決的問題之一。”

實際上,合理利用率并非新事物,其研究在國外早有先例。德國曾提出在電源規劃中考慮額外的棄電裕度,美國研究機構也測算過新能源高滲透率下適當棄電能節約成本,特別是加州獨立運營商的月度公報明確提出了經濟棄電且不納入電網約束條件。

新發展格局要有新的目標。當然,這些學術研究何時能夠真正落地,成為實際可操作的合理利用率,還有待觀察,但這次來自官方的新提法讓未來可期。

|