2020年3月,中交集團成為碧水源第一大股東,幾天后,資本市場又傳來消息,中節能后來者居上,有可能拿下國禎環保控制權。

這兩年,環保上市公司的劇變備受關注,特別是2018年以來,環保上市公司經營發生了重大變化,原本一路高歌猛進的發展勢頭遭遇經營受挫難以持續的困境,導致債務危機,股權質押、高負債率等是共性,已有十幾家環保上市公司轉讓控股權,多家公司陷入債務違約、業績虧損并面臨退市風險或破產。

環保上市公司紛紛易主

自2018年以來,民營環保上市公司中發生了控制權變更或者經營上的重大變化的公司將近達20家,這對于有百家上市公司的環保產業來說是一次劇烈的變化。

其中,三聚環保、環能科技、中金環境、清新環境、東方園林、碧水源等13家民營環保上市公司控股權發生了變化。

凱迪生態、科林環保、神霧節能、神霧環保、博天環境、天翔環境等出現了債務違約、虧損等情況,其中有的成為ST型上市公司,面臨退市、破產風險。

環保上市公司控制權、經營劇變情況如下:

統計發現,控股權發生變更的上市公司均為民營企業,控股權受讓方中以國有企業為主,且多為地方國有企業。

民營上市公司為何會發生劇變?

2015年以來,國家對環保重視力度空前,環保政策頻繁出臺,推動環保產業發展,結合PPP模式大力推行,巨大的環保需求得到釋放,特別是在水環境治理領域,大量項目開始以PPP模式開展。多數環保上市公司紛紛跟進,積極開展PPP業務。

開展PPP業務使得企業訂單量大幅提升,帶動了業績的快速增長,呈現出繁榮景象。然而此時行業已經發生了較為實質的變化:

業務形式的變化

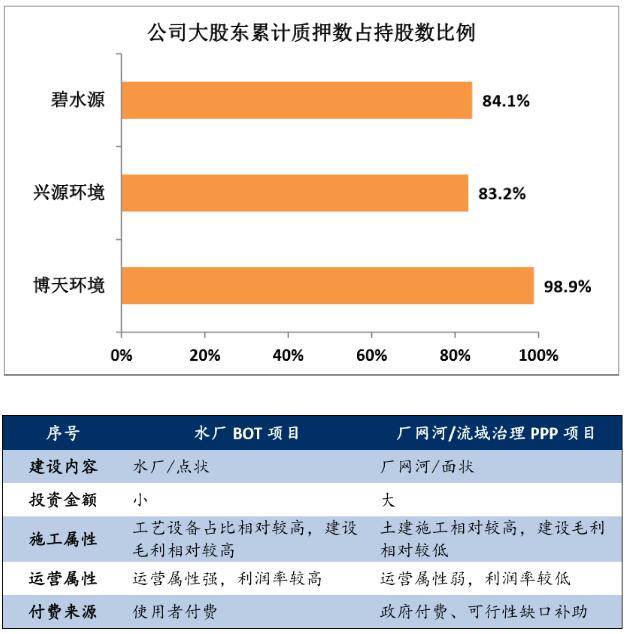

近年來,伴隨著PPP模式的推行,環保業務特別是水環境治理業務內容發生了較大的變化,由以往的水廠建設為主轉變成了廠網河一體、流域治理為主的形式。水廠建設多以BOT形式開展,廠網河一體、流域治理主要以PPP形式開展。

建設內容的不同:到“十二五”時期,我國城鎮污水處理廠建設率已經達到較高水平,然而水環境污染問題仍然較為嚴峻,尚未得到充分解決。意識到上游管網及水體中存在較多問題是水環境問題依然嚴峻的原因,在污水處理廠建設率較高的基礎上,水環境治理的主要形式逐漸從水廠建設轉變為廠網河一體的治理形式。后者相比前者項目復雜程度更高,土建施工含量更高,同時與地方政府之間的協調更多。

投資規模不同:廠網河一體治理的模式設計面更廣,項目投資額更大,甚至十倍于單個水廠建設的投資。

投資回報來源的不同:污水處理廠BOT模式有穩定的污水處理費來源,廠網河一體的PPP項目的還款相比缺乏穩定的收費來源。

業務形式變化下競爭格局發生變化

業務形式的變化,競爭要素相應地發生變化,融資能力、施工能力、政府協調能力在PPP項目中更為重要,而這方面,國有企業特別是建筑類央企相比民營環保企業具有更明顯的優勢。正因為如此,PPP項目吸引了較多央企的加入,形成了傳統環保企業與央企同臺競爭的局面。

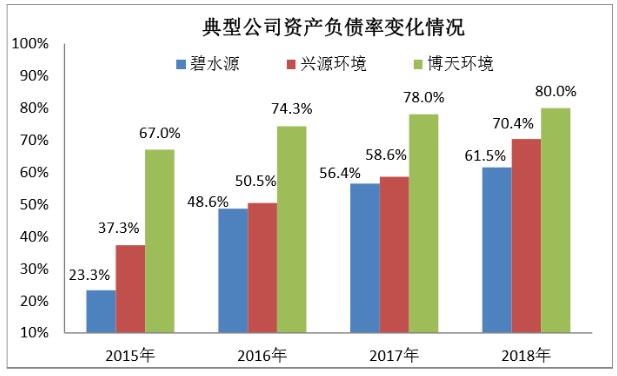

業務內容和形式的變化以及競爭者增多的情況下,項目資金需求增大、投資回報率降低、建設運營利潤率下滑,缺乏比較優勢的企業經營的難度和壓力不斷增大。利潤率下滑、負債率快速提升、質押增多是民營環保上市公司參與PPP業務的結果。雖然PPP模式帶來市場需求進一步爆發使得諸多環保公司有良好的業績增長,但資金風險也不斷加大并形成了較大的行業風險。

宏觀環境的波動下陷入困難

從2017年下半年開始,在國家去杠桿、銀根收縮背景下,PPP模式開始收縮,2017年下半年PPP項目清理退庫,2018年92號文、資管新規、23號文連接出臺。加上銀行放貸收縮,PPP項目融資難度加大,出現借款難、借不到款、借款發放延后等問題。PPP項目出現施工停滯、放緩現象。

對于環保上市公司,項目融資出現問題,直接導致了企業現金流周轉出現問題,從而引發了債務風險以及造成無法繼續實施項目的情況,進一步導致企業出現了業績下滑、資金風險高危的情況。二級市場對環保企業的高預期出現了轉變,疊加業績下滑,環保上市公司市值大幅下滑。

這是近兩年來環保行業上市公司特別是從事PPP業務的公司普遍面臨的局面,民營環保上市公司由于融資能力更弱,在行業波動的時候面臨的困難更大,同時多數民營環保企業實控人還存在較多的股票質押情況,市值的大幅下滑繼而引發股票質押風險。對于民營環保上市公司來說,不僅短期壓力更大,同時還存在長期持續發展的難題。

民營環保企業在短期壓力和長期壓力并存的情況下紛紛對外尋求幫助。然而資金的問題以及未來可持續發展的問題,并非股權融資、引入戰投等方式能夠輕易解決的。控制權的轉讓,由綜合實力更強的主體來承接企業是可行甚至是必要的方式,于是出現了民營環保上市公司紛紛易主的行業劇變現象。

上市公司控股權受讓方依靠自身的優勢可以使陷入困難的上市公司逐漸走出困境,從而將環保上市公司這樣的產業領頭力量保存下來,然而這只是解決了企業的生存問題,如何帶領上市公司繼續發展是這些控股權受讓方接下來的重要問題。

多數案例中,原實控人還保留了一定比例的股權并保留對企業經營的參與,并未完全退出,公司新實控人和原團隊之間的融合,特別是國資和民資的融合也是本輪劇變下的值得關注的問題。

|